Perché la cittadinanza NON è SOLO un pezzo di carta

Come è cambiata la mia vita dopo 16 anni di attesa.

È una costante nella vita di chi non ha la cittadinanza italiana pur essendo nato e cresciuto in Italia sentirsi dire “Ma sei più italiano/a di me, la cittadinanza è solo un pezzo di carta”.

A sette mesi dall’acquisizione della cittadinanza italiana posso sostenere incontestabilmente che la cittadinanza non è solo un pezzo di carta. La cittadinanza ha stravolto la mia vita positivamente.

È stato un passaggio da cittadina di serie B a cittadina di serie A, un passaggio netto ed immediato.

Da un giorno all’altro è diventato tutto più semplice.

Prima e dopo

Arrivata nelle Marche all’età di 8 anni nel 2006, insieme alla mia famiglia, mi resi presto conto di godere di un trattamento differenziato rispetto ai miei compagni e alle mie compagne di scuola.

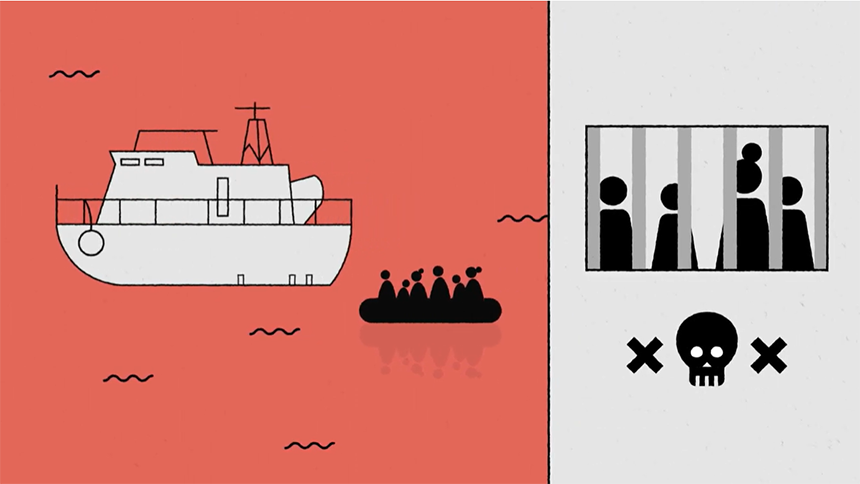

Prima le assenze per andare a prendere le impronte in questura, un’esperienza di una violenza inaudita quella di prendere le impronte di una bambina di 8 anni; poi, i volti mortificati delle mie insegnanti del liceo quando si iniziava a parlare di gita all’estero, fino ad arrivare a trascorrere la notte da sola in aeroporto ad Orio al Serio, a 16 anni, perché non potevo partire con la ricevuta del permesso di soggiorno per un progetto di scambio culturale in Lettoni; infine ritrovarmi con la carriera universitaria bloccata a causa del permesso di soggiorno scaduto.

È stato molto graduale, il processo di presa di coscienza dei limiti che porta con sé non avere la cittadinanza. Un processo che mi ha portata a sostenere sin dall’origine la Rete per la riforma della cittadinanza.

Alla vigilia dell’acquisizione della cittadinanza avevo vinto una borsa di studio per trascorrere l’ultimo anno di magistrale alla Sciences Po di Parigi.

Prima del giuramento non consideravo ancora certa la mia partenza per Parigi, perché con un permesso di soggiorno a tempo limitato, la vita è un limbo che oscilla tra questure, ritardi burocratici e preghiere.

Se per legge il permesso di soggiorno dovrebbe essere disponibile dopo due mesi dalla domanda, in 16 anni, il tempo più breve di rinnovo che ho constatato è stato di 5 mesi, per non parlare di quando arriva già scaduto. Pertanto, se da un lato, l’arrivo del nuovo permesso di soggiorno è sempre un mistero, dall’altro, ciò che è certo ed inequivocabile è che finché non arriva il nuovo permesso non si può uscire dall’Italia se non per tornare al proprio paese di origine. Ecco perché in quel momento, la mia partenza per Parigi era un tiro a lotto in partenza.

Ma non è finita qui, nel caso dell’Erasmus il permesso di soggiorno passa quasi in secondo piano, subentra un altro simpatico pezzo di carta: il visto. Pur vivendo in Unione Europea e facendo domanda al programma Erasmus che la stessa UE promuove, per chi non è cittadino/a, è necessario fare domanda per il visto. Quest’ultimo prevede requisiti diversi in base al proprio Paese di origine e al Paese di destinazione dell’Eramus. In questo caso, gli anni vissuti in Italia, l’aver frequentato un’università italiana ed essersi meritati con studio e costanza la borsa di studio Erasmus perdono qualsiasi valore.

Due aspetti sono indiscutibili, però. Uno, è che bisognerà recarsi in ambasciata, fare infinite telefonate, mandare e-mail, prendere appuntamenti, e nella gran parte dei casi passare mesi di andirivieni a Roma a proprie spese. Due, il visto costa, e parecchio.

Alla luce di ciò, e avendo già sperimentato e vissuto disperatamente tutto questo processo nel 2018 per trascorrere cinque miseri mesi nella capitale belga, alla vigilia della cittadinanza, mi stavo preparando proprio per affrontare, sia economicamente che psicologicamente, questo calvario.

Pertanto, gli effetti positivi della mia cittadinanza si sono fatti immediatamente sentire. Arrivare in Francia in quanto cittadina europea è stato di una, per me, del tutto nuova e commovente semplicità: a partire dall’aereo in cui mi è stata chiesta soltanto la carta d’identità alle pratiche per il contratto di casa, dal farmi un conto in banca alla registrazione al comune.

Non solo, dopo qualche mese di permanenza a Parigi, essendo ad un passo dalla conclusione del mio percorso universitario, ho deciso di cercare lavoro in Francia ed ho trovato un impiego in linea con la mia carriera universitaria e i miei interessi: senza cittadinanza non avrei mai potuto farlo.

Questa lista potrebbe andare avanti per molto, ma si fermerà qui per lasciare spazio ad un altro aspetto molto importante della cittadinanza, spesso ignorato.

Cittadinanza e identità

La questione identitaria è qualcosa di molto soggettivo, pertanto, racconto la mia storia e sottolineo che non va generalizzata.

Il concetto di cittadinanza come la intendiamo oggi, va a braccetto con il concetto di identità, in quanto nasce proprio con lo stato nazione per identificare chi fa parte del popolo, chi gode dei diritti civili e politici, a chi appartiene la sovranità.

Non essendo riconosciuta come cittadina, per sedici anni, non mai avuto il coraggio di identificarmi come italiana. Visto che l’Italia mi negava quest’appartenenza formale, la mia naturale reazione era di assecondarla, per mantenere la mia dignità di persona.

C’è un’enorme differenza nella mia percezione di me stessa e del mondo che mi circonda da quando ho ottenuto la cittadinanza, se da una parte, è ovviamente legata ai diritti a cui ho avuto finalmente accesso, in grandissima parte, ha a che vedere con la stabilità psicologica che lo status di cittadina europea mi ha dato.

Durante il mio primo Erasmus, quello in Belgio, nel 2018, quando mi presentavo dicevo sempre di essere marocchina cresciuta in Italia, come potevo, definirmi italiana se l’Italia era per me fonte di tale sofferenza?

L’estate prima della partenza, durante l’iter di richiesta per il visto ho sofferto per tre mesi di bassa pressione causata da stress, all’età di 20 anni.

Al contrario, da quando sono a Parigi, riesco serenamente a presentarmi come italo-marocchina, e ne sono fiera. In Belgio dicevo sempre “In Italia funziona così”, a Parigi invece, sento di poter dire “Da noi funziona così”.

Sembra una sfumatura irrilevante ma trovo che sia molto importante capire che la questione della cittadinanza, pur essendo collegata allo status legale a cui dà accesso, non si limita a questo.

La cittadinanza non si limita al diritto di voto, all’avere l’opportunità di fare concorsi pubblici e di non essere più vincolati al permesso di soggiorno, è molto di più.

Cittadinanza e benessere psicologico

Non avere la cittadinanza causa danni psicologici ad intere famiglie, che vivono per anni sul filo del rasoio, ancorate ad un permesso di soggiorno da dover rinnovare costantemente e che le porta a dover avere sempre un lavoro, non poterlo perdere mai, e a sottostare a condizioni pietose per mantenerlo, in quanto i datori di lavoro ben consapevoli della situazione ne approfittano opportunisticamente. Restare disoccupati, significa, anche dopo molti anni di permanenza, dover lasciare il Paese e ricominciare altrove. Non trovare lavoro, dopo la maturità o la laurea, significa dover abbandonare il Paese in cui si è cresciuti. (ndr: sul vincolo costante del rinnovo del permesso di soggiorno, abbiamo parlato anche qui).

La mia cittadinanza è stata un respiro di sollievo per tutta la mia famiglia, perché sono stata la prima tra i miei familiari a ottenerla ed è stato il momento in cui quello status di costante tensione, che ha caratterizzato le nostre esistenze, durato ben sedici anni, è finalmente giunto a termine.

La legge 91 del 1992 ha causato e sta causando traumi a migliaia di ragazzi e ragazze. Puntualmente, quando parlo con qualcuno che ha vissuto o vive in prima persona la discriminazione che la legge sulla cittadinanza causa, emergono storie di traumi, di eventi cruciali che fanno aprire gli occhi sul fatto di essere cittadine e cittadini di seconda classe, se non di terza, di non godere dei propri diritti nel proprio Paese.

Storie di rimpatri, di cittadinanza negata per “questioni di sicurezza pubblica”, di notti in aeroporto a causa di partenze negate, di lauree conseguite con il massimo dei voti, senza la possibilità poi di lavorare. Storie di persone che non hanno più né il coraggio né la voglia di entrare in aeroporto, che nemmeno la fanno la domanda per progetti all’estero, che sognano di notte di dover andare a fare le impronte in questura e che non vanno a manifestare per paura che manifestare – un diritto sancito dall’articolo 21 della Costituzione italiana – neghi loro la cittadinanza.

Può questa essere chiamata democrazia?